当AI通识课程走进校园:我们如何让孩子从“会用”到“会创造”?

DFRobot AI 新品发布会 9月17日19:30 重磅直播!

2025年5月,教育部印发了《中小学人工智能通识教育指南》,9月的新学期,北京、上海、杭州等多地陆续开展了“人工智能通识课”。这意味着,“AI教育”正从国家战略层面稳步落地,逐步融入基础教育现场,成为孩子们校园生活的一部分。

这门新课程的意义,远不止于传递知识,更在于为下一代播下面向未来的种子。它并不旨在让每一个孩子都深入掌握复杂的算法与编程语言,而是希望引导他们理解技术背后的逻辑,掌握运用AI工具解决问题的能力。人工智能教育本质上是提升学生人工智能素养,它关注的是如何让AI成为学生学习与探索中的伙伴,赋能他们应对真实世界的挑战。其核心目标不是培养程序员,而是让所有学生建立起与AI共存、协作和创新的能力。最终,它关注的是“育人”,而不只是知识的灌输。

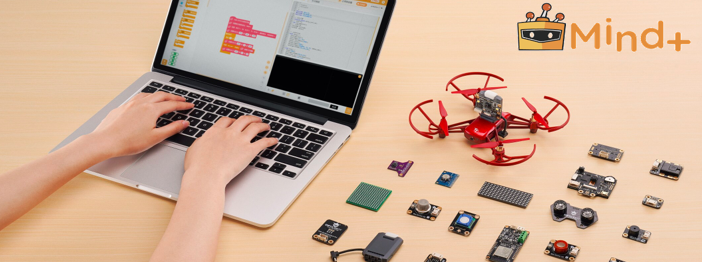

作为一家深耕科创教育多年的企业,DFRobot 深知肩上的责任与使命。我们始终与学校紧密合作,共同开发适合青少年的人工智能通识课程;也持续向社会共享优质资源,开放公益性的AI教学内容,助力教育公平落地。更重要的是,我们始终聚焦于研发适配性强、符合认知科学的AI教学工具与课程体系,希望为中小学构建更友好、更高质量的人工智能教育服务。

我们也注意到,当前许多学校在开展AI教学时面临实际困难:

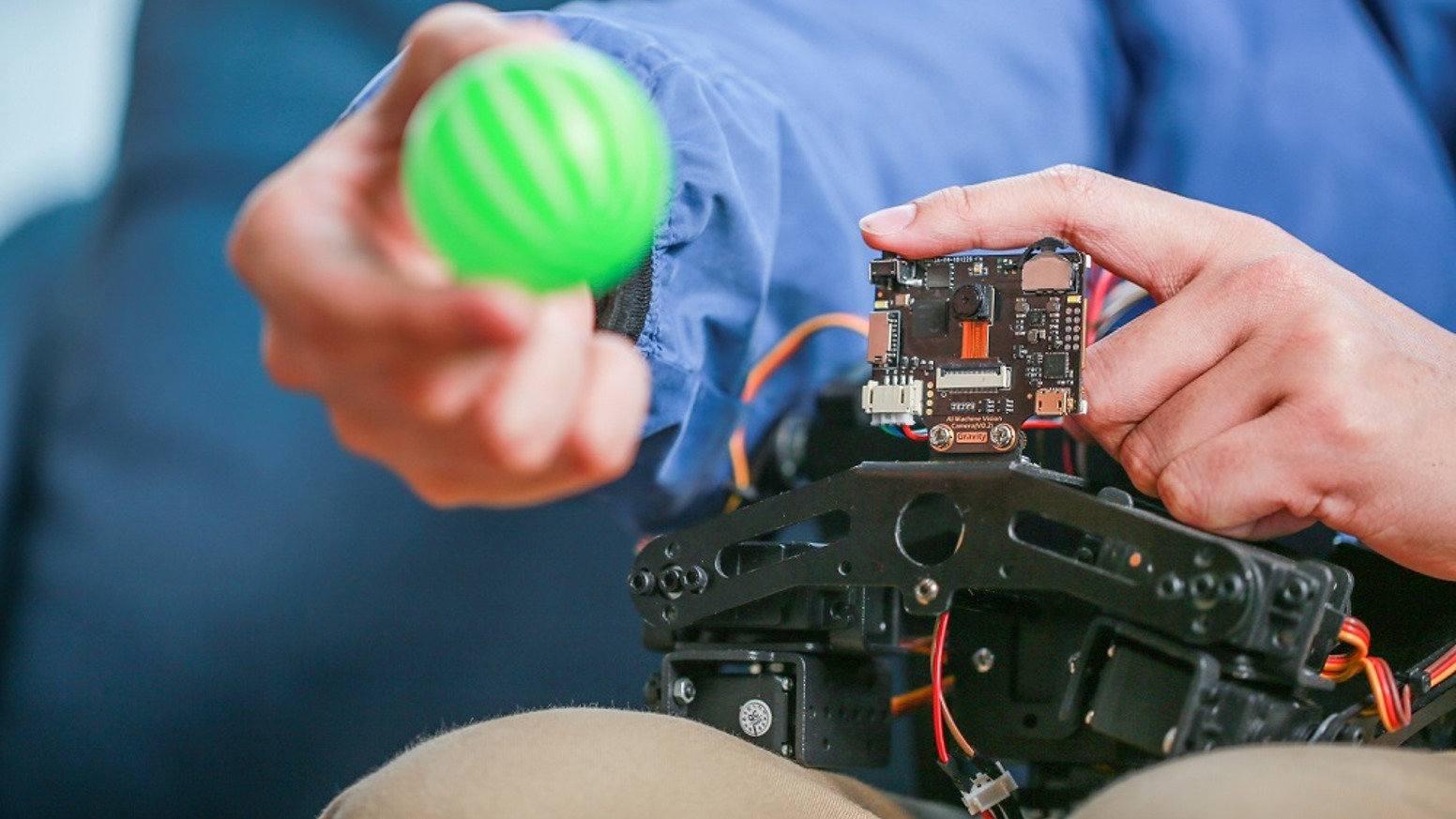

硬件条件的差异:硬件条件是开展AI教学实践的重要基础,而不同区域、不同学校之间的设备与算力资源确实存在一定差异。许多学校目前仍面临设备条件有限、算力基础相对薄弱的情况。我们始终在思考,能否探索出一种更轻量、更贴近实际教学场景的方式,尽可能降低硬件门槛,让学生即使在有限资源的支持下,也能获得亲手实践、直观理解智能算法运作的机会。例如,通过高度集成、易于使用的AI视觉传感器,学生可在无需复杂配置和昂贵设备的条件下,甚至可以在无网络的条件下,完成图像识别、物体追踪等AI实践——让人工智能技术变得可感知、可操作、可创造。

软件之惑:在软件层面,复杂的编程环境配置和晦涩的算法理论,往往无形中抬高了学习门槛,让很多原本对AI感兴趣的学生望而却步。尤其当运行环境不稳定导致项目意外中断,受挫的不仅是代码,更是学生刚刚萌芽的学习热情。我们是否能够构建一种更稳定、更开放的软件环境,更重要的是,对于那些需要大量计算资源的任务——例如模型训练——是否也能有一个既易用又强大的软件平台,来有效降低技术门槛,让学生在任何环境下都能持续探索、自信创造?

角色之思:当前的AI教育,是让学生停留在“调用者”的角色,熟练使用现成的工具完成既定任务;还是引领他们成为能够亲历从数据采集、模型训练到模型部署的“创造者”?真正的AI教学,或许不在于记住了多少术语,也不在于能多熟练地操作某款软件,而在于能否让学生真正理解智能背后的原理与逻辑——唯有理解,方能创造。在这个过程中,教师需要成为学生探索AI世界的“引路人”与“守门人”。一方面,要帮助学生学会将AI作为学习与创新的伙伴,高效、合理地运用工具;另一方面,也要通过精心设计两类关键问题:一类是“非AI不能解”的真实场景任务,另一类是“必须依靠人脑独立思考”的挑战,来培养学生审时度势、判断何时该用AI、何时该靠自己的决策能力。最终目标是让学生成为能够驾驭AI的主人,而不是被AI俘获的奴隶。

真正的 AI 教育,关乎赋能,关乎激发,关乎回归创造的初心。

它是借助开放、易用的工具,让学生不仅学会操作,更理解AI技术背后的原理——从而真正释放他们的创造力。

它是帮助学生从被动的技术使用者,转变为主动的创造者,自主定义、自主设计并实现有意义的AI项目。

2025年9月17日19:30,DFRobot AI 新品发布会重磅直播!一场关于教育科技与AI创新的探索即将开启,我们诚邀您线上参与,共同探讨AI教育的未来与可能。

网传小米14标准版将下放潜望长焦镜头

网传小米14标准版将下放潜望长焦镜头