陕京动脉体系化智变:国家战略下的新质生产力跃升

零比六,当印巴上空上演中国军工体系化带来的“鹰击时刻”,我国油气能源大动脉——陕京四线天然气管道的一场体系化“数智突围”也进行到“后半场”。这,就是国家管网集团北京管道公司鄂尔多斯作业区“空天地一体化”管道智能化巡护系统先导试验项目。

该系统将以怎样的体系化智变重构保障首都能源安全的转型之路和新质生产的跃升? 8月下旬,笔者带着好奇与疑问深入毛乌素沙漠试验现场进行了探访。

■乌云下的空中喊话:一场沙漠里的能源安全保卫战

今年4月,毛乌素沙漠的一个傍晚,乌云如万马奔腾般压境,沉甸甸地悬于天际。雾气自沙海深处袅袅升腾,与乌云交融,将广袤沙地湮没在一片混沌而朦胧的灰暗之中。

陕京四线5号阀室附近的光纤预警系统突然发出急促的蜂鸣声,“嘀—嘀—嘀”的警报声打破了向晚的宁静。鄂尔多斯作业区线路副主任万宝山的手机同时震动并响起报警声,手机屏上赫然弹出一段文字:“5号阀室西南22公里处,红色预警:机械作业正向管道靠近。”

他的心跳陡然加速,手指快速滑动并拨出一个号码,一边电话指令,一边急步“噔噔噔”地冲进作业区主控室,通过监视屏迅速查看出报警点位置及现场具体情况……

1分钟后,150多公里外的5号机库,缓缓打开机舱,一架白色无人机腾空而起,螺旋桨震耳的轰鸣声惊起沙柳中的小鸟。霎时,“叽叽喳喳”清越的长啼划破天际,伴随着“扑棱棱!呼啦啦”翅膀急振的声响,受惊的鸟群如炸开般掠过沙丘,仿佛也在为这场突如其来的“战斗”助威。

仅仅5分钟后,无人机飞抵现场,它的喊话器随即发出高达75分贝清晰而坚定的声音:“请下面人员注意,您的前方20米就是天然气管道,请立即停止作业!否则将承担法律责任!”挖掘机司机猛然一愣,寻声望去,看到一架无人机盘旋在左上方半空中,黑洞洞的摄像头如同鹰眼将其锁定,给他带来一种前所未有的压迫感。他只是不明白:“自己受雇来挖一条污水管道沟,怎么招来了无人机?”

“随后,无人机喊话器开始播放管道保护法规等相关知识,司机只好停工。”鄂尔多斯作业区见习副主任刘洋回忆道,“等我们赶到时,他还在琢磨天上的无人机哩。从报警到处置仅用半小时,若依赖人工巡检,险情可能早已发生,那就是一场重大事故!”

当司机明白这一切后,对管道人和无人机的及时阻止并救了他的命,用他颤抖的声音不知说了多少个“谢谢”。

这一幕,只是“空天地一体化”管道智能化巡护系统运行中的一次日常预警。在内蒙古乌审旗毛乌素沙漠深处,这套体系化系统就像一位不知疲倦的守护者,24小时不间断、全天候地守护着管道安全和沿线人民群众的生命财产安全。

■从人工巡护到“云端巡检”:管道保护的颠覆性变革

在俄乌冲突中,北溪管道被炸,让世人看到了跨国能源基础设施面临的极端安全威胁。据美国管道和危险材料安全管理局(PHMSA)统计,仅2024年全球就发生530起管道事故,日均高达1.45起,并造成人员伤亡。国际能源署因此呼吁建立全链条防护体系,强化智能监测技术应用,严惩违规施工行为,提升全民安全意识,以共同守护这条承载全球能源命脉的钢铁网络。

在全球能源管道安全面临共性挑战、亟需构建系统性防护体系的背景下,我国也在关键能源通道的建设与运维中持续发力,以“打造平安管道、绿色管道、发展管道、友谊管道”为根本遵循,以实际行动筑牢能源安全屏障。但管道安全形势仍然严峻,有统计数据表明,在我国2024年发生的燃气管道事故中,有90.48%源于第三方的施工破坏。

作为保障国家能源动脉安全的重要组成部分,陕京四线管道全长1098.6公里,也是我国首条从管材到设备全国产化工业应用的天然气长输管道,对保障首都能源安全意义重大。北京管道公司鄂尔多斯作业区担负着这条管道370公里的运行维护任务,其中178公里管道穿越乌审旗毛乌素沙漠。

“沙漠中的路非常难走,有的地方无路可走,我们多是骑着摩托或者徒步在沙漠中穿梭,一趟巡线下来,把人搞得筋疲力尽的。”属地巡护工巴特尔回忆道,他的脸上刻满了岁月的痕迹,眼角的皱纹里似乎还嵌着沙蒿的花屑,但眼中闪烁着对这份责任的执着担当。他与其他巡线工一样,人均巡护管道5至8公里,每天用时两小时,遇到大风、暴雨或暴雪等恶劣天气,巡检更是难上加难,人员也面临安全风险。

“所以,对拥有数百亩甚至上千亩地的当地农牧民来说,没有几个人愿意应聘属地巡线工。”谈到巡线工招聘难的现实,鄂尔多斯作业区党支部书记王普游无奈地表示。

转变从中央决定成立国家管网集团这一天开始悄然发生。在2021年世界人工智能大会上,国家管网集团董事长、党组书记张伟在发言中强调:“我们要用数字技术为传统油气管道赋能,打造智慧管网,提高能源资源配置效率。”在张伟的推动下,国家管网集团加快了数字化转型升级,提出了构建智慧高效、安全可靠、公平开放、绿色低碳的“全国一张网”战略目标。

2023年11月,按照北京管道公司党委的安排部署,公司管道部带领内蒙古输油气分公司开始谋划在鄂尔多斯作业区乌审旗段开启陕京管道首个“空天地一体化多源联控智能巡护模式”先导试验。

因为北京管道人深知,在近些年来的科技发展中,光纤预警利用分布式传感器实时感知振动、温度变化,可快速定位第三方施工或泄漏;视频监控可24小时识别占压、车辆闯入等行为,可结合声光报警实现远程驱离;无人机巡检搭载高清相机、红外热像仪和激光甲烷检测仪,突破地形限制,高效巡检无盲区,并在灾害中快速勘查受损情况。如果将“三路战将”“合三为一”,通过数据整合与实时联动,构建起空天地一体化“预警—响应—处置”闭环,实现24小时监护,将全面降低漏检率,并最大限度地减少安全风险,这无疑于为高危、高风险的油气管道披上了一件体系化“数智铠甲”。

说干就干,项目团队经过大量的前期调研和技术准备,在国家管网集团的全力支持下,他们调集了华为等国内一流企业的顶尖技术力量与资源,通过连续半年的科技攻关,于2024年7月成功将无人机智能化巡检、光纤预警与视频监控系统整合并接入国家管网集团IMS系统,实现数据连通、预警联动,成功构建起一套集数据感知、分析、预警、决策、处置、预防于一体的全时空智能管控平台。

“这就像从天上、空中到地下都给我们装上了‘千里眼’‘顺风耳’和‘地动仪’,让我们可以秒间掌握178公里管段内的任何‘风吹草动’!”万宝山兴奋地说。现在,在乌审旗段,传统巡线工骑着摩托或徒步在沙漠中颠簸穿梭的日子已成为历史,取而代之的是由3套无人机自动机库、178公里光纤预警覆盖和135个高清摄像头编织的“天罗地网”。

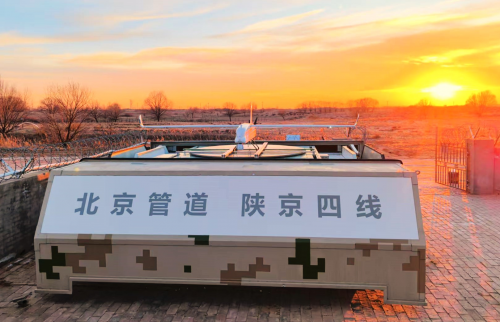

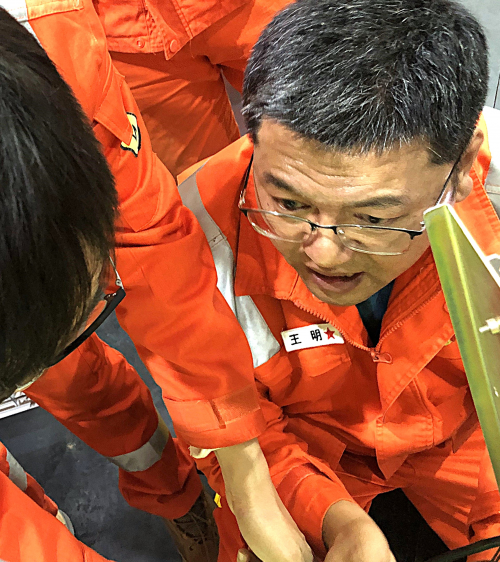

在5号机库,鄂尔多斯作业区主任王明抚摸着迷彩机库的外壳向我们介绍:“FCD-36‘斥候’无人机翼展达3.8米,却能像蜂鸟般灵活起降,搭载的高清摄像头、红外热成像仪和喊话器,让它在2小时内就能完成150公里巡检任务。每天,它正常巡检两次,确保了巡线工巡查空档时间里的巡护。如有警报,无人机随时随地起飞前突察看处理,我们随后火速赶赴现场加以解决。”

他还告诉我们,涂着沙漠迷彩的“哨兵”复合翼自动机场,内部集成了恒温恒湿系统、小型处理器、数控天线和气象站,防护等级达到IP65,可抵御沙漠中的沙尘暴和极端温差,支持无人机自主完成野外存储、起飞、巡检、降落、回收和充电的全流程,真正实现了“无人值守”。

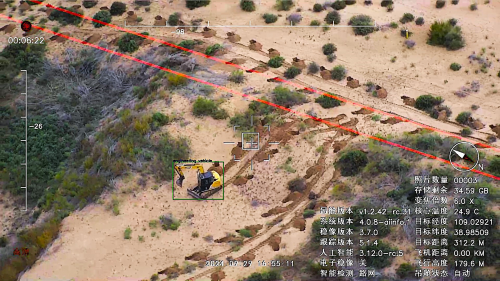

管道沿线的桅杆上,135套400万像素的智能红外摄像头构成了系统的“视觉网络”。这些摄像头具备红外夜视和入侵报警功能,平均每1.32公里管道就有一双“电子眼”在守护。通过人工智能图像识别技术,系统可自动识别大型机械、人员入侵等异常情况,并实时推送报警信息。收到报警后,管理人员迅速采取措施加以处理。

“以前依赖双脚丈量,现在依靠光纤、视频和无人机在天上、空中和地面24小时不间断监管,彻底改变了过去人工巡检存在的众多不可预知风险、难以实时发现和及时处置的被动局面,工作效率提升上百倍,安全生产时效更是得到了巨大提升与保证!”王普游感慨道,他手机里还保存着同事们往年冬天徒步巡线时拍的照片,风雪中模糊的身影与现在手机和主控室里清晰的监控画面形成鲜明对比。

■“四剑合璧”铸防线:光纤、无人机、视频人机协同

分布式光纤传感技术堪称管道的“震动感知器”,沿着管道铺设的光缆构成了系统的“感知神经”,可实时监测周围200米范围内的振动和声波信号。“不同的机械会产生不同的震动波形——挖掘机是持续低频震动,车辆是移动中的高频震动,就连人行走的脚步声、人多人少和动作的多大力量都能被捕捉到。”刘洋调出振动波形图解释道,“光纤预警就像‘耳朵’,能听到管道周边的任何异常动静。”

去年8月的一个下午,光纤预警系统突然报警,显示某处管道周边有异常机械活动。工作人员迅速响应,3号机库的无人机飞往现场查看。到达后,发现一台挖掘机正在挖引水管沟,无人机立即抵前喊话,明确告知管道周边十米范围内不能施工。施工方听到喊话后,立即停下了作业。“我们原本以为在管道二十米外施工不会造成影响,而且是为了种地浇水方便,没想到会这么严重。”施工方后来坦言。当地村民最终调整了施工方案,避免了可能发生的破坏。

视频监控系统则是“永不眨眼的哨兵”。这些采用太阳能板供电的摄像头,无需外接电源,即使在恶劣环境下也能长时间在线。针对夜间或光线不足的环境,系统配备红外夜视功能,确保在黑暗中也能清晰监控。去年9月,3号阀室不远处管道周边有电力人员计划架设输电线路,虽提前告知管道周边施工禁忌,但未通知具体开工时间便突然行动。光纤预警报警后,附近的摄像头自动转向事发方向,清晰拍下大车拉着杆子驶入的画面,为后续处置提供了直观依据。

无人机更是“空中尖兵”,三套无人机设备24小时待命,搭载AI识别算法,可实时识别钩机、挖机等大型机械,以及200米外的车辆和人员活动。一旦接到发现威胁指令,迅速飞临现场,喊话驱离并推送预警。“无人机的最大优势是速度快、覆盖广。”刘洋进一步加以说明,“无人机不受地形限制,能直飞报警目标点,快速核实险情并当即进行制止,不像巡线工从地面前往还受各种地理条件限制,在分秒必争的险情处置面前,无人机的优势是人工所无法比拟的。”

三大系统的真正威力在于它们的体系化联动机制。所有系统都接入国家管网集团的IMS系统后,实现数据互通、智能联动。当光纤预警系统发出警报后,在有视频监控摄像头满足要求的情况下,IMS系统会通过互联网下发指令调整摄像头获取现场画面;同时根据报警点位置自动调用最近的无人机前往报警点采集现场画面,进行现场核实、喊话警示以及驱离等。报警信息以及核实情况通过手机APP推送至管道管理人员,以跟踪并处置报警情况。

“四者形成了闭环。” 鄂尔多斯作业区主任王明形象地比喻,“光纤预警是‘耳朵’,听得到异常;摄像头是‘眼睛’,看得清现场;无人机是‘手脚’,快速抵达应对;人员是‘结果’,我们迅速赶往现场予以处置,最大限度地消除了安全隐患,真正实现了光纤、无人机、视频与人机协同的‘四剑合璧’,这就是新质生产力的最好体现。”

■从依赖人防到“智能联控”:安全与效益的双重飞跃

这套系统的经济成本与人工巡线又有怎样的对比呢?这是我们比较关心的一个问题。

“按管道设计寿命40年计算,这套系统可节省巡检成本超亿元!”刘洋给我们算了一笔细账,他边计算边解释:“项目实施前,作业区需37名巡线工,年费用超过200多万元;系统投用后,巡线工减至25名,节省成本近100万元。”人工成本大幅缩减的同时,车辆损耗、燃油费等间接费用下降更明显——以前一辆巡线车每年要跑15万公里,现在不到5万公里,节省的燃油能装满几十辆油罐车。

“更重要的是事故防范带来的隐性收益!”据北京管道公司管道部相关人士测算,一旦发生管道泄漏爆炸事故,直接经济损失可能超过几千万元,这还不包括环境修复和社会影响。

而在内蒙古分公司财务组负责人刘娟娟看来:“目前看来,这套‘空天地一体化’系统一次性投入约500万元,单纯从字面上看是比人工巡护要高,但预防性投入的事故规避率超过98%以上,这是最划算的投资。”

的确,在2025年春季的防汛演练中,系统展现了惊人的应急响应能力。当模拟洪水冲毁管道标识桩时,无人机群迅速完成了三维建模,并自主规划出7条应急巡检路线。从预警到现场核实,整个过程仅用时15分钟,较传统模式缩短了无数倍。“这就像是一场与时间的赛跑,而我们赢得了宝贵的时间。”参与演练的工作人员激动地说,演练结束后,大家看着屏幕上的三维模型,久久没有离开。

绿色效益同样显著。系统采用电动无人机和太阳能供电,年均减少二氧化碳排放量约500吨,相当于植树2.8万棵。“以前巡线车或摩托车开过,沙漠里扬起一流烟的沙尘;现在无人机从空中飞过,连影子都不留。”牧民巴特尔笑着说,他指着远处正在巡检的无人机,向我们展示手机里存的视频——去年冬天,无人机帮他找到了逃出围栏走失的骆驼群,“你们那个‘小飞机’真灵!”

社会协同效应正在显现。过去村民施工前从不打招呼,现在治沙、种树、栽草、挖水管、地质勘探和电网建设等等,各方都会先问“会不会惊动天上的无人机和大喇叭”。

今年4月,工作人员对管道周边群众宣传走访时,告知大家管道十米范围内不能平地动工。但有一天,一户牧民为扩大平整面积,超出规定范围,使用两辆推土机朝管道方向推进。管道摄像头发现后,工作人员操控无人机前往现场喊话,牧民停止了施工。该区域属国家规定不能破坏的风沙草滩,这次及时处置既保护了管道,又守护了当地生态环境。

这样的综合效能,显然是人工巡护所无法相提并论的,无论是显性还是隐形的价值都在诠释着令人信服的新质生产力内核。

■实战中的“智能答卷”:那些化险为夷的惊险瞬间

“空天地一体化”系统运行400多天来,交出了一份亮眼的成绩单:已成功预警第三方施工17次,已核实光纤预警2651次,发现并制止管道周边机械作业施工49次,成功避免了机械施工可能对管道和光缆造成的损害,确保了管道安全平稳高效运行。而一个个实战案例见证了它的可靠性能。

去年7月的一个深夜,毛乌素沙漠万籁俱寂,大多数人都已进入梦乡,光纤系统却捕捉到异常振动波形,波形图上的尖峰显示这不是普通的机械作业。工程师立即调度无人机悄无声息地飞抵现场,红外摄像头在黑夜中如夜视仪般清晰,捕捉到有人正在管道周边作业的画面。“这套系统就像夜视仪,让黑夜不再成为危险作业的掩护。”刘洋评价道,此事的快速处置,让周边的不法人员受到了极大震慑。

去年9月的一天,预警系统突然发出急促警报,红色警示灯在主控室不停闪烁——一台挖掘机正在管道上方施工,距离仅剩26米!无人机率先抵达,通过喊话器警告施工人员:“立即停止作业!您已进入管道安全保护区!”施工人员起初还想继续作业,看到无人机始终悬停监控,只好停下手中的工作。随后赶到的巡线员发现,这是当地的治沙施工队伍,“他们完全不知道地下有输气管道,再挖半小时就可能酿成大祸。”万宝山至今心有余悸,后来改为在管道上方铺设钢板通过从而避免了对管道的伤害,施工队负责人握着宝山的手说:“多亏你们及时制止,不然我们可就闯大祸了!”

乌审旗地下矿产资源丰富,有队伍在管道附近进行勘察作业,钻机的震动触发预警,无人机喊话制止后,企业负责人起初不以为然:“我们手续齐全,距离管道还远呐!”直到巡线员奔赴现场出示管道保护法规,指着无人机传回的画面说明安全距离要求,对方才意识到问题的严重性,立即停止了作业。“很多事故都源于信息不对称,现在AI成了第一道沟通桥梁。”刘洋说,这次事件后,该企业还专门组织员工学习了管道保护知识,主动与作业区建立了沟通机制。

最意外的插曲发生在今年春季。当地在管道周边开展沙漠治理,计划种树固沙,这本来是好事,但光纤预警监测到持续震动后,无人机起飞核查,发现施工范围靠近管道。“我们立即联系现场负责人,告知管道安全距离要求。”刘洋说,“对方非常配合,调整方案在管道20米外种树,既完成了生态治理,又保障了管道安全。”这一案例凸显了系统的灵活性:不仅能制止违规行为,还能通过实时沟通协调施工与保护的矛盾,实现双赢。

在今年春季的一次雪后巡检中,系统还发现了传统人工巡护难以察觉的隐患。通过对比历史图像,AI智能分析模块发现某处地表有塌陷和隆起,立即发出预警。巡线工赶到现场核实,发现该段管道上方因冻胀导致埋深变化。作业区迅速组织人员进行处理,成功避免了潜在隐患。“以前靠经验判断,现在靠数据说话,这就是本质安全的提升。”刘洋说。

■党业融合的技术攻坚:青年突击队的沙漠“破局战”

在“空天地一体化”项目推进过程中,鄂尔多斯作业区党支部创新性地采用“党建+技术攻坚”党业融合模式,成立了“空天地一体化青年突击队”。队长由党支部书记王普游担任,副队长由作业区主任王明和见习副万宝山担任,队员包括刘洋、张冰、谢毅、杨政学、张玺等清一色“80后”“90后”青年技术骨干。

他们的第一项任务,是在3号、5号、7号阀室附近部署三套无人机机库。

“沙漠里建机库,最难的是供电和信号。”刘洋指着现场照片说,“我们四处寻找适合租用的地方,与沿线群众沟通协调,几天下来腿都跑细了、每天都说得口感舌燥。”

突击队面临的最大挑战是沙漠环境的适应性改造。无人机在低温环境下续航能力受到影响,视频监控在暴雨暴风雪中偶有失效,光纤预警系统误报率居高不下。“我们每周组织开展技术夜校,邀请厂家工程师线上培训;党员带头驻守阀室,连续20天调试系统至凌晨。”王普游说。

2024年11月,突击队发起“难题揭榜”活动,党员认领技术问题限时攻克。万宝山带队改造电池保温舱,刘洋重新标定137个摄像头坐标,协调华为技术团队优化光纤算法,王普游全力做好各方的组织协调与生活后勤保障。

三个月后,系统误报率从30%降至5%以下,无人机低温续航时间提升20%,视频监控稳定性大幅提高。

“有一次调试到深夜,我突然看到机库外有车开来。”万宝山回忆道,“是王书记来看我们了,他手里还提着一壶热腾腾的羊肉——那是我吃过最香的一顿夜宵。”

谈到项目攻关期间的生活保障,无人机厂方项目经理赵嘉骏感慨万千说:“最让我感动的就是鄂尔多斯作业区的后勤保障:为了防止大家中暑,现场的藿香正气水、冰镇饮料和西瓜管饱管够;为了确保饭菜质量,王明主任亲自订餐,确保大家能吃上热饭、好菜。这在我所承建的所有项目中,这里的生活保障是最出色的。以至于我们引用国家管网集团的‘服务国家战略、服务人民需要、服务行业发展’宗旨来为项目服务,来培养我们公司员工的‘三个服务’意识。”

他回忆到,当第一套无人机设备在5号机库试飞成功,项目攻关团队成员在铁皮棚下庆祝的场景令人难忘。那时,鄂尔多斯作业区项目团队、光纤预警厂家、视频监控团队、无人机工程师20多人挤在临时租用的铁皮棚下,每天吃盒饭充饥,靠风扇降温。而内蒙古分公司党委书记程飞每次到现场来,叮嘱最多的一句话就是:“夏季炎热,攻关现场条件艰苦,一定要确保大家不要中暑!”

这种聚人心、暖人心的党业融合模式,不仅加速了科技攻关进程,还培养了一批既懂技术又懂管理的复合型青年人才。万宝山和刘洋双双从技术骨干成长为见习副主任,并被发展为党员发展对象和入党积极分子。刘洋撰写的《复合翼无人机智能巡检系统》,荣获《人民交通》杂志社2025年度“低空经理典型案例”殊荣。

正是这样一群党员的带头攻关和不断探索实践,让“空天地”一体化智能巡护系统得以在陕京四线乌审旗段落地生根、开花结果。作为青年突击队队长,王普游说:“我们这支青年突击队的青春,就是要在这片数字疆场上绽放。”他说这话时,眼中闪烁着坚定的光芒。

这种“党建+科技”的党业融合模式,让项目在短短一年内就取得突破。在去年的现场观摩演示会上,当无人机精准识别并喊话制止模拟违规施工时,在场各单位观摩人员纷纷点赞:“这不仅是技术突破,更是管理模式的革新。”

■未来正在走来:让“数字铠甲”守护更多能源动脉

8月下旬的毛乌素沙漠秋高气爽,当夕阳为无人机库镀上金边,刘洋与无人机技术团队正围着无人机操作大屏上的相关数据展开讨论。屏幕上,5G信号强度、边缘计算响应速度、AI风险预测模型的准确率曲线不断跳动——这是他们为系统“自我进化”铺设的新路径。随着“空天地一体化”先导试验取得显著成效,如何让这套“数字铠甲”从178公里试点走向更广阔的能源版图,成为团队深入思考的命题。

“我们的目标是让系统具备‘自我进化’能力。”刘洋指着屏幕说。在他面前,集成了5G通信、边缘计算和人工智能技术的设备正在运行,无人机完成巡检后,无需人工干预就能自主分析数据、优化次日巡检路线。这种“思考”能力源于机器学习对海量数据的深度挖掘——过去年多积累的14.87万公里巡护数据、651次光纤预警核实案例、49次违规施工处置经验,都成为系统迭代的“教材”。

技术团队正在攻克的“卡脖子”难题,直指极端环境下的可靠性。万宝山带领小组测试的抗寒电池已取得突破,在-25℃低温下续航时间提升40%,解决了冬季沙漠巡检的痛点;刘洋负责的光视联动优化,让光纤预警触发后视频摄像头的转向响应速度从3秒缩短至0.5秒,“就像让‘耳朵’和‘眼睛’实现无缝配合”。未来,随着区块链技术的融入,特别是随着国家低空经济的逐步放开,管道数据的安全性和追溯性将进一步提升,而数字孪生技术的应用,将让管道全生命周期的低碳管理从理念变为现实。

“我们计划到2026年,把隐患识别准确率提升至99%。”王明主任调出算法优化方案,屏幕上标注着“17万张沙漠车辆图片训练库”“300种振动特征谱更新”等关键节点,“当系统能精准区分羊群过境与机械施工、地质沉降与人为挖掘,才能真正实现‘无人值守’的终极目标。”他坦言。

更重要的是,今年7月8日至9日,国家管网集团在济南市召开进一步深化“两级管理”改革提升管道管理水平现场推进会,张伟董事长进一步强调:“要围绕更好支撑改革发展,全力推进高水平数字化转型,切实把业务链、数据链、角色链统筹起来,进一步提高公司治理体系和治理能力现代化水平。要坚定不移开创管道管理新范式,着力提升管道线路感知能力,训练系统高效的人工智能模型,更好预防打孔盗油、第三方施工破坏等线路安全风险,系统提升‘全国一张网’安全运营水平。”

而在北京管道公司2025年“三会”上,北京管道公司董事长、党委书记唐善华在工作报告中对此做出安排部署:“加强陕京系统智能化建设:推广‘空天地’智能巡护体系应用,力争年底前实现高后果区智能监控全覆盖,陕京二、三、四线光纤预警全覆盖。” 在8月15日召开的北京管道公司2025年业务发展和管理提升研讨会暨年中工作会上,唐善华再次明确要求:“运维管理直接关系到生产安全、运营效率和服务水平。未来一段时期,要以数字化转型为引领,以智能化升级为抓手,通过强化中枢指挥能力、提升站场运维水平、创新管道管理模式,全面筑牢企业发展的坚实底板,大幅提升管道的安全性与可靠性,打造世界一流的管道管理模式。”

“将来,哪里有能源流动,哪里就应该有我们的‘数字哨兵’。”北京管道公司总经理朱汪友的这句话,正成为北京管道人全力打造并建设数智化管道的目标、鞭策和动力。

当又一架无人机迎着朝阳从机库腾空而起,它的镜头里不仅有蜿蜒的管道标识和生机盎然的绿色农作物及植物,还有沿线的农牧民家、正在治沙的工人、游牧的牛马羊骆驼,更有创造世界奇迹——正在变成绿洲的毛乌素沙漠……这幅科技与人文交融的画面,正是“空天地一体化”应用推广的生动注脚。

从毛乌素沙漠到三北大地,从油气长输管道到“全国一张网”,这些“数字铠甲”或将守护更多能源动脉,在守护国家能源动脉安全的宏大叙事里,写下更加深远的科技篇章。

采访手记

科技是第一生产力,数字智能化是新质生产力,而将数智化成体系构建则是将新质生产力推升到一个全新的战略新高度。正如歼10以体系化作战能力重塑空天战场规则,陕京四线“空天地一体化”智能巡护系统通过光纤预警的“感知神经”、无人机群的“空中尖兵”、视频监控的“数字哨兵”形成立体防控网,使陕京动脉的安全防护从单点突破迈向系统重构。这种体系化创新不仅将油气管道安全生产管控与险情处置效率提升百倍,更通过数据闭环实现预防性维护,让能源基础设施拥有了“自我进化”的智慧基因。当数智技术从工具升级为体系,新质生产力便完成了从量变到质变的飞跃——这既是保障国家能源安全的战略选择,更是传统产业智能化转型的必由之路。(作者蒋万全)